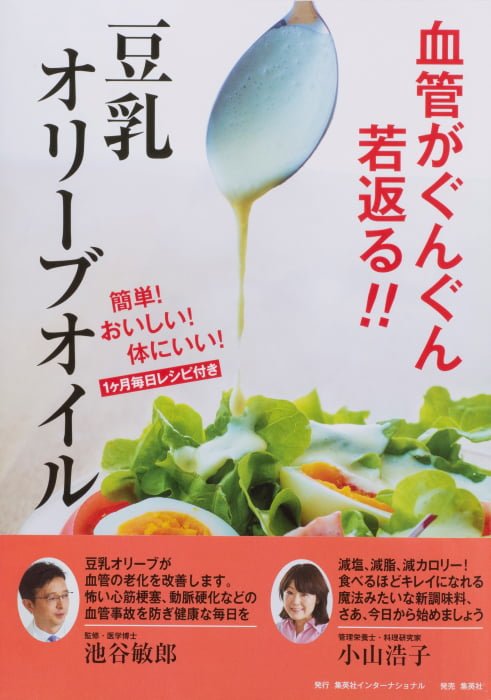

今日からはじめる養生学

¥800(本体)+税

発売日:2021年12月07日

病を寄せ付けない暮らし方

~withコロナ時代に求められる新たなヘルスリテラシーとは?~

膨れ上がる医療費、慢性的な医師の不足、不十分な医療機関の連携、世代間の負担や給付の格差、薬剤費比率の高さ……わが国の医療は課題山積、根本的な打開策がないままコロナ禍へと突入し、医療崩壊の瀬戸際に立たされた。あらためて医療の在り方が問われている今、健康であり続けることの重要さが再認識されつつある。そんななか、病気にならない生き方として「養生」の考え方が重要になると説くのが本書の著者である伊藤和憲教授だ。

養生とは古来、中国で蓄積されてきた東洋医学的な健康観で、日本ではその概念を基礎にした江戸時代の健康指南書『養生訓』で広く知られている。その教えの中には、withコロナ時代に必須の「医療を前提としない、病を寄せ付けない暮らし」という健康観が息づいている。これまでは科学の発達した現代には無関係と思われがちだったが、生活習慣に根付いた医学という視点から、コロナ時代の今こそ我々が身につけるべきヘルスリテラシーとして、その価値が見直され始めている。

本書では、現代人に必要な養生のエッセンスをわかりやすく解説するとともに、暮らしのなかでかんたんに実践できる養生法を数多く紹介している。本書であなたの健康観をコロナ時代のヘルスリテラシーへとアップグレードしてください!

商品情報

| 書名(カナ) | キョウカラハジメルヨウジョウガク |

|---|---|

| 判型 | 新書判 |

| ページ数 | 192ページ |

| ジャンル | 医療 |

| ISBN | 978-4-7976-8088-1 |

| Cコード | 0247 |

著者略歴

明治国際医療大学鍼灸学部 学部長・教授。同大学院鍼灸学研究科大学院研究科長・教授。附属鍼灸施設臨床部長。東洋医学における効果効能の科学的な立証を目指す。同大鍼灸院にて治療に当たるとともに、自身が大病を患った経験からセルフケア指導など啓蒙活動にも積極的に取り組む。2018年より養生学の学問的基盤を構築する寄附講座を開講中。著書に『はじめてのトリガーポイント鍼治療』(医道の日本社)などがある。

目次

はじめに ~今、なぜ「養生」なのか~

第一章 身体の物差しを替える

養生のルーツ

『養生訓』のターゲットは超高齢者だけ?

「予防」と「養生」は似て非なるもの

東洋医学と西洋医学の違いと共通点

現代の養生大国は西洋諸国!?

国民皆保険制度の陰で薄れた養生

心身の不調をどこで認識するか

健康の物差しを替える

自己効力感を高める

第二章 身体のタイプを知る

エンジン = 脳・内臓・筋肉

アクセル&ブレーキ = 自律神経

ガソリン = 血液・リンパ液

自分の身体を自分で調べる【エンジン編】

自分の身体を自分で調べる【アクセル&ブレーキ編】

自分の身体を自分で調べる【ガソリン編】

第三章 身体のタイプ別養生法

自分のタイプに合った養生を覚えよう

エンジンタイプの養生法

アクセルタイプの養生法

ガソリンタイプの養生法

複合的な養生法

第四章 季節に寄り添う養生

季節の移り変わりと人体の関係

二四節気と七二候

春の養生

夏の養生

秋の養生

冬の養生

第五章 人生一〇〇年時代の養生

人生の四季

長くなった人生を「二毛作」にする

ストレスを養生に逆利用する

「健康」を生きがいにする暮らし

地域社会を丸ごと養生する

全国養生場プロジェクト ~京都府南丹市美山町の試み~

おわりに

お知らせ

- 『今日からはじめる養生学』メディア掲載情報 2022年03月15日

- 12月8日 朝日新聞に半5段広告を掲出いたしました。 2021年12月08日

担当編集者より

病気になったら市販の薬を飲んで、だめなら病院に行けばいい。大病にはならないように、できる範囲で予防しよう。幸運にも今までこれといって大きな病気をしたことがない私は健康について深く考えたことがなく、なんとなくそう思う程度でした。そんなある日、伊藤和憲教授にお話を伺う機会があり、養生のお話を聞きました。

「自覚症状はないけれど、どことなく調子が悪いような気がすることがありませんか? それは健康ではないけれど、病気でもない、中間の状態で、これを養生では「未病」と呼びます。病気になる前の未病の段階で、身体を正常な状態に戻していくことが、健康を維持するときには大切なのです」

なるほど、と思いました。たとえば風邪をひく前にも、なんとなくだるいとか、寒気がするとか、そういう状態がありますね。それこそが未病であり、この段階でケアしていけば、病院や薬のお世話にならずに済むということです。

予防についても、初めて知る事実がありました。それぞれの病にはそれぞれの予防策があり、一つひとつは実践可能としても、それら複数の予防策をすべて実践するのは、現実的に難しいということです。確かに言われてみればそのとおりで、あまりにも多くの予防策を講じながらの暮らしは、予防するために生きるみたいなお話になりかねず、本末転倒な感じさえしてしまいます。その意味では、「そもそも、なんのために健康でありたいのか、ということが養生では重要なのです」という点も大きく共感したところです。

このように、伊藤教授から養生学のお話を聞くにつれ、私は自分自身の健康観を時代にあわせて大きく変える必要があると感じました。50代まであと少しという年齢の私は「病を寄せ付けない暮らし方」を身につけるべきであり、そのためには自らの健康の概念を少しずつ変えていく、つまり健康観をアップデートしていくことが必要なのだと。

本書には、そうした伊藤教授の考える「養生」のエッセンスが凝縮されています。難しいことはひとつもありません。旬の食材を食べる、身体を冷やさない、規則正しい睡眠をとる、ほどよく運動する、ストレスを解消する、心を穏やかに保つ……これら一つひとつの事柄は、これまでにも広く言われていることではありますが、養生の視点からそれぞれの必要性や方法がわかりやすく語られています。

季節とともに生き、命をまっとうする。本書で古くて新しい養生のヘルスリテラシーをぜひ取り入れてみてください。

.jpg)