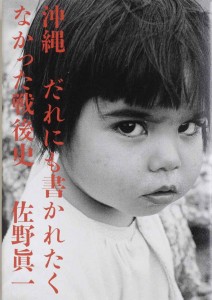

5月8日の朝日新聞 「be」に、弊社刊の「沖縄 だれにも書かれたくなかった戦後史」が、紹介されました。

「沖縄に学ぶ」というコーナーです。

新聞やテレビで報道される「沖縄」のほとんどは「かわいそうな沖縄」という本土の「上から目線」に立つ内容だけれど、逆に沖縄に学びたいと思える本の一つとして、本書が紹介されました。

今、普天間飛行場の移設問題で、連日、沖縄がメディアで報道されていることもあって、本書が再び注目されているようです。

著者の佐野眞一さんも、最近、いろいろなメディアで「沖縄」について語っていらっしゃいます。

4月28日の毎日新聞夕刊の特集ワイドでは、

「密集した市街地の真ん中にある普天間はどう考えても異常だよ。もちろん米国の横暴さはひどいけど、そのまま放置してきた日本政府の無策や、見て見ぬふりしてきたおれも含めた日本人の卑劣な精神構造の問題だと思う」

とコメントされています。

「文藝春秋」(2010年6月号)では佐野さんは、前の名護市長・島袋吉和氏にロングインタビューを敢行しています。

13年間、この移設問題に取り組んできた現実的な観点から、「本土のメディアには伝わってこない生の声」が聞こえてくるインタビューです。

特に印象的だったのは、名護で普天間移設「受け入れ」を詰めるという立場を取ってきた島袋氏にしても、「基地受け入れ」は「推進」ではなく「容認」なのだと語っている部分でした。

基地は、「できればないにこしたことはない。ただ、普天間の危険性除去という観点からも、日本の国防という意味でも、どこかに置かなければいけない」と島袋氏は語っています。

本土からテレビニュースを見ていたのでは決して見えてこない視座で移設問題が語られています。

鳩山首相含めて私たち「沖縄県外」の人間は、この問題を他人事だと思っているのです。

「見て見ぬふりをしてきたおれも含めた日本……」と佐野さんもおっしゃっていますが、これは単に「沖縄がかわいそう」っていう話ではないのだと思います。

本書でも触れていますが、日本におけるアメリカ軍の専用施設(佐世保などのように自衛隊などと協同で使っているのではなくて、米軍だけが使っている施設)の75%は、沖縄に集中しています。

そして、日本におけるアメリカ軍の駐留経費の約75%は、日本が負担しているそうです(ドイツは32%なのだそうです)。

それはもちろん、沖縄が「かわいそう」と他人事のように言ってる私たちの税金なわけで、実は、私たち県外の人間にとっても切実な問題なはず。

もしかしたら、私たちも「かわいそう」なのかもしれないんですよね。

本書は、そんな観点から沖縄を読むには、ぴったりの本だと思います。

5月15日は、沖縄の本土復帰記念日です。

この記念日に、本書をもう一度読んで、「沖縄」を、他人事ではなく自分のこととして感じてみたいと思っています。

担当TKD